〇21年12月の池田先生@東大企画の「組織行動論」勉強会に向けて「自己効力感」の文献を読んでます。

===

Bandura, A. (1977) Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change

〇バンデューラの「自己効力感」といえば、ほとんど必ず引用されている記念碑的論文。

・認知プロセスが、新しい行動パターンの獲得と維持に、重要な役割を果たしている。

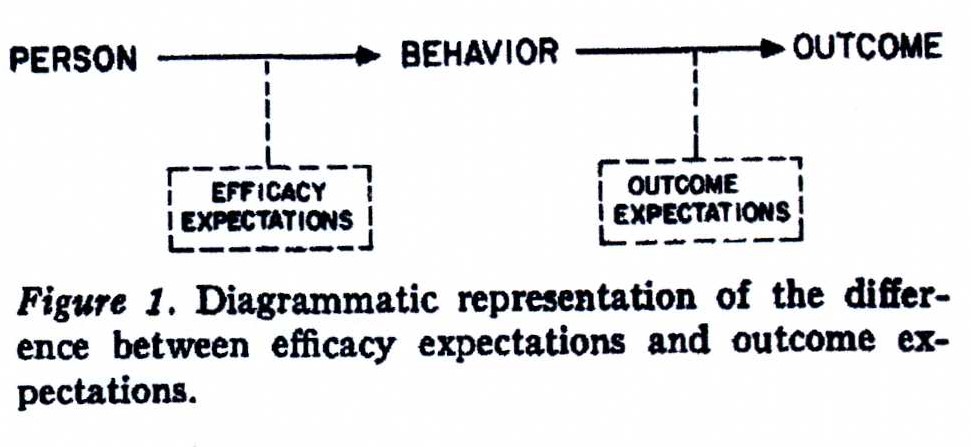

・図1

・個人の「自己効力感への期待」が行動を促し、行動の先に「結果への期待」がある。

・自己効力感の認識が高いほど、より積極的に行動する。

・自己効力感への期待は、大きさ、一般化、強さに違いがある。

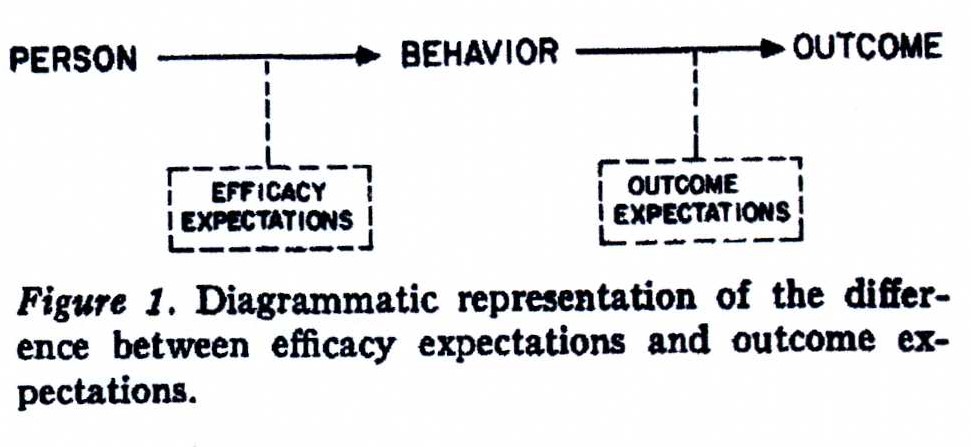

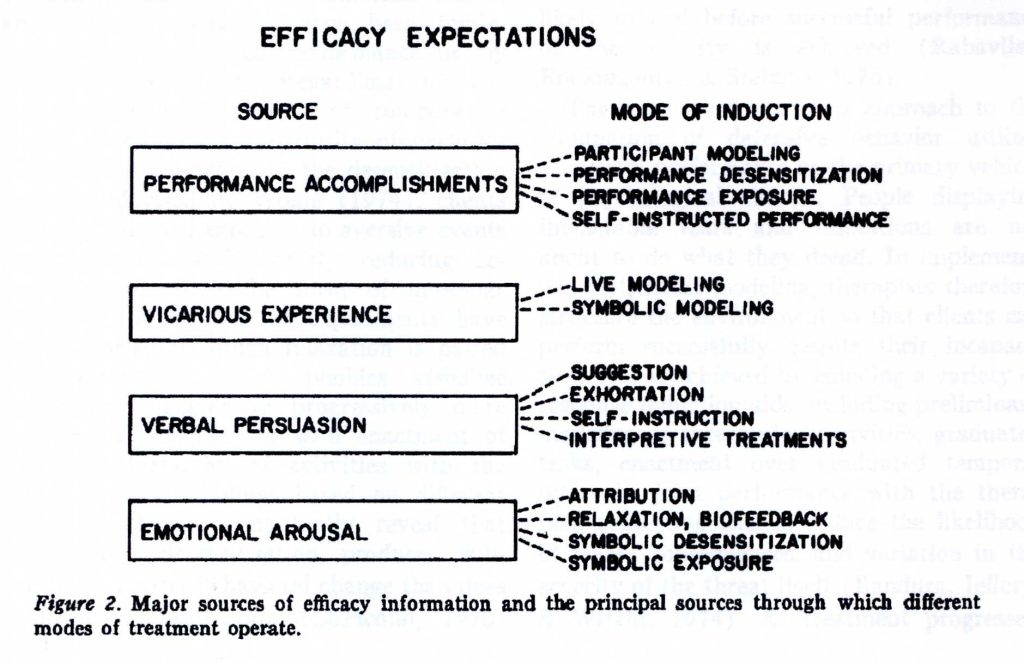

・自己効力感への期待は、4つの源から生まれる。

・図2

・個人の達成経験が自己効力感を生み出す。

・他人がやっているのを見る事で「他の人にできるなら、自分にもできるはず」と考える。

・言葉による説得はやりやすいが、効果としては弱い。

・感情の高揚により、自己効力感が高まる。

・Locus of controlは、自己効力感と似たものと扱われやすい。

・Theory of learned helplessness学習性無力感の理論は、反応-結果への期待に焦点を当てている。

・大人の蛇への怖さ。

・自分で乗り越えた体験は、他の情報源よりも、大きく、一般化しやすく、強い自己効力感につながる。

・自己効力感の強さと、パフォーマンス成功の可能性との間には、正の関係がある。

・不安は、防衛的な行動を生み出す(Wolpe,1974)と言われるが、

不安と、防衛的な行動は、因果関係というよりも、coeffects 共効果と言える(Bandura, 1977)。

・自己効力感が、続くパフォーマンスを、85%予測した。

・個人は、効力に関する情報を使うことで、行動を選び、どの程度の力を注ぐのかを決める。

===

『激動社会の中の自己効力』 アルバート・バンデューラ(編) 本明寛・野口京子(監訳)(1997)金子書房

・人間の働きのメカニズムの中で、自分のもつ力を信じることほど主要な、力強いものはない。

・自己効力に気づくということは、予測される状況を管理するのに必要な行動を計画したり、実行したりするための能力にかかわってくる。

・効力に関する信念は、4つの主要な影響力によって育てていくことができる。

1)制御体験

2)社会的モデルによって与えられる代理体験

3)社会的説得

4)生理的、感情的状態

・自己効力感が強い人ほど、より高い目標を自分の為に設定して挑戦し、それに対するコミットメントも確固としたものになる(Locke &Latham 1990)。

・自己効力感が高いほど、上手に嗜癖習慣や、社会的圧力をコントロールできるし、逆戻りする弱さも少なくなっている。

・「グローバルに考え、ローカルに行動せよ」の介入戦略は、人々の心の中に、変化のために出来る事がたくさんあるのだという効力感を復活させる努力である。

・1920年代のアメリカ人の大恐慌の影響に関する研究では(中略)夫婦の結びつきが強く、愛情に満ちた世話をした両親は、時代の逆境から子供たちを完全に保護した。

・自分でコントロールできるという感覚は、安定と連続性を欠いた社会の中で、特に重要である。

・心理学の「認知革命」の登場によって、コントロールの信念と期待は、主要な理論的研究課題となった。

・バンデューラ(1977)の自己効力に関する非常に影響力のある理論的な論文は、自己に関する2つの種類の期待を採用することで、概念的に更に明確になった。

1)結果の期待:ある行動が、ある結果をもたらすという人の期待

2)効力の期待:人は、結果をもたらすのに必要な行動を上手く実践することが可能であるという信念

・自己効力を高く感じていた者は、ほとんど健康の不調を訴えない。

・学業能力に対する自己概念の役割は以前より認識されてきたが、その研究は様々な概念的、計量心理学的問題にぶつかってきた。

・これらの問題は、1977年にバンデューラが著した、個人的な効力の信念がもつ多様な効果、その調整メカニズム、起源などを示した独創的な論文によって打破された。

・バンデューラ(1977)は、高い効力感をもつ生徒は、難しく挑戦し甲斐のある課題を進んで選ぶのに対して、自分の能力に疑問を感じている子供は、難しい課題を避けるということを理論化した。

・英国と日本での職業に関する自己効力の研究は、その自己効力が、国際的に適用可能であることを示唆している。

・自己効力感は、人が自分の健康を害する行動を、自分の行動によって変化させる能力を持っているという自信を表している。

・個人的な自己効力感を、(本書では)健康心理学の観点から、集団にもあてはめて考えることによって、激動の社会の中でいかに健康感をもって過ごすかに解答している。

===

『セルフ・エフィカシーの臨床心理学』 坂野・前田(編著)(2002)

・1977年、バンデューラの論文が掲載。行動変容のプロセスに、Efficacy expectationという認知的変数を導入し、行動変容をより合理的に説明しようとするものであったが、それまでバンデューラが提唱していた認知的制御理論を行動変容という観点から極めてすっきりとまとめた論文であった。

・「このようなことが、ここまでできる」という見通し=自己効力感

・セルフエフィカシーという概念が登場したのは、1977年のバンデューラの論文内である。

・人 - 行動 -結果

効力予期 結果予期

・坂野と東條(1986)は、一般性セルフエフィカシー尺度(GSES)を作成した。

・バンデューラのエフィカシー概念は、結果期待としてのLocus of control統制の位置 概念への批判として登場したと考えられる。

・セルフエフィカシーは、遂行行動の達成、代理的経験、言語的説得、情動的喚起といった4つの情報源をとおして個人が作り上げていくもの。

・セルフエフィカシーが高いほど、バーンアウトしにくい。

・主張訓練に導入した前田と原野(1993)によると、複数の情報源を組み合わせることによって、より高い訓練効果が得られるという。つまり、訓練のターゲットとなるスキルのモデルを観察することによって代理経験を、ロールプレイによって遂行行動の達成を、さらにロールプレイに対するフィードバックによって言語的説得を提示することによって、セルフエフィカシーは高まると言える。

・セルフエフィカシー理論の提唱者であるバンデューラ(1977)は、蛇に対する恐怖反応の除去と、セルフエフィカシーの関連についてふれている。

・バンデューラ(1986)は、人が自らの行動を制御するプロセスとして、自己調整(Self-regulation)モデルを提示している。

===

コメントフォーム