『再興 THE KAISHA 日本のビジネス・リインベンション』ウリケ・シェーデ(2022)日本経済新聞社

○日経新聞の書評に載ってて読んだ。これは良著! あまりに良い本なので、20代の仲間と一緒に読書会を企画することに。

===

●序文

・なぜ日本はいまだに世界第三位の経済大国でいられるのか?

・約2割の企業が、日本の成功の約8割を説明しているように見える。

●はじめに

・日本は高レベルの生産性と低レベルの腐敗や犯罪率を誇り、高度に発展している安定した民主主義国である。

・日本のグローバル競争のアプローチを「集合ニッチ戦略 aggregate niche strategy」と呼ぶ。

・この戦略で、リインベンション Reinventionを進める際には、2つが必要。

1)戦略的リポジショニング 2)会社の刷新

・改革推進派と慎重派の言説を統合したもの。

・日本は、殆どの欧米諸国とは異なる選択を行い、問題解決を図ってきた。

・日本では、何よりもまず社会の安定を重視している。

===

●第1章 ビジネス再興

・知らぬ間に、日本企業は重大なリインベンション(再興)に乗り出し、その成果が出始めている。2020年時点で、日本は世界第三位の経済大国だ。

・何百もの重要なグローバル投入財で圧倒的な世界シェアを誇る。

・重要なのは、このリインベンションは、DXで競争優位性をもたらす新しい組織能力を使って、過去に構築されたコンピテンシーを強化できる「新・日本株式会社 New Japan Corporation」を生み出していることだ。

・バブル崩壊は、日本経済を奈落の底へと突き落とし、20年にわたって痛みを伴う再調整がゆっくりと進んだ。

・日本のビジネス規範の内容は、3つの中核的な行動命題によって表現できる。

1)礼儀正しく思いやりを持つこと

2)適切に行動すること

3)迷惑をかけない。

つまり、混乱を招く意思決定をしないことだ。

・2つの「失われた10年」は、実際にはじっくりと腰を据えた企業変革の時期だったと言える。

○ほんと、こう言われると勇気がでるな~。ジャンプするために、しゃがんでいた時期。

・多くの若いアジアン人にとって、日本はますます憧れの場所になっている。

===

●第2章 タイトな文化における企業刷新

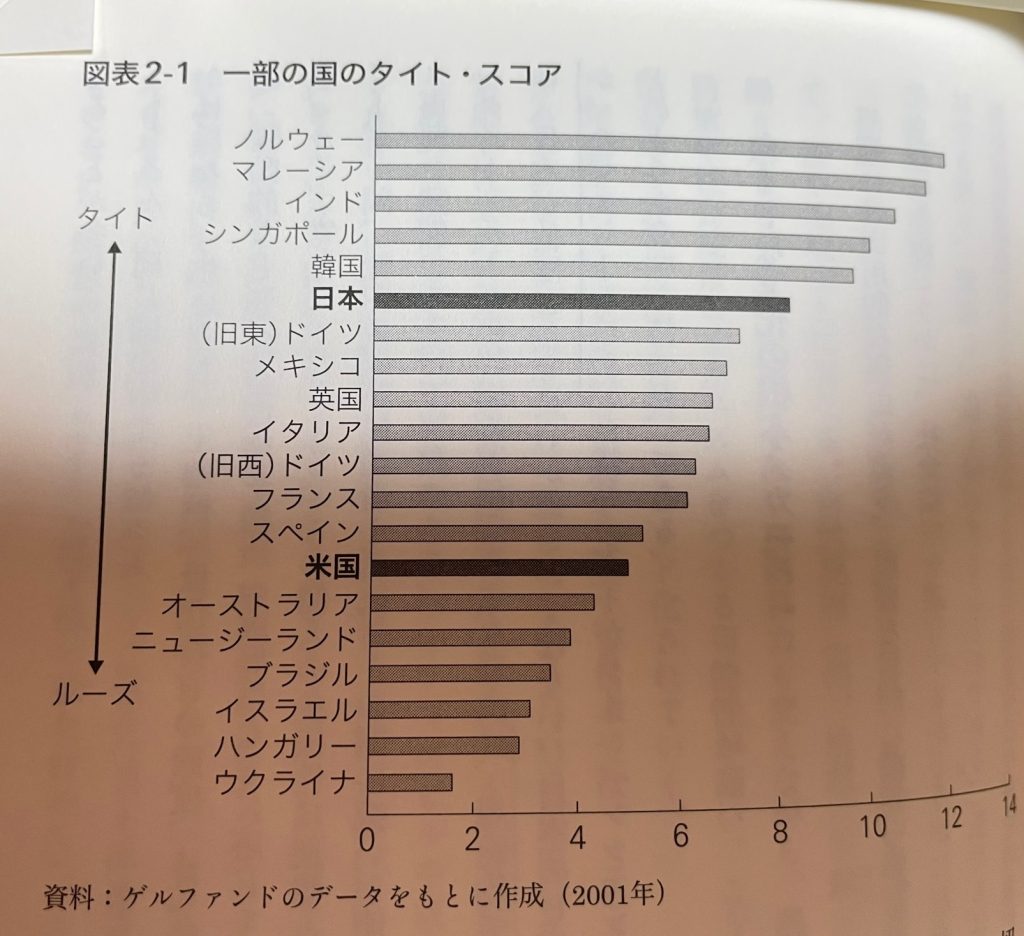

・2011年に、心理学者のミシェル・ゲルファンドが「タイト・ルーズ理論」を提唱。

・図

・全ては変な外国人として悪目立ちしないようにするため。

・タイトな文化においては「3つの規範の内、2つを守れば十分」である。

===

●第3章 日本の経済発展-終身雇用を通じた安定

・反復学習と改善の進め方は、やがて高い歩どまり率と低いバラつきで、非常に複雑で高品質の製品をつくる能力に基づく、ものづくりのコアコンピタンスとなっていった。

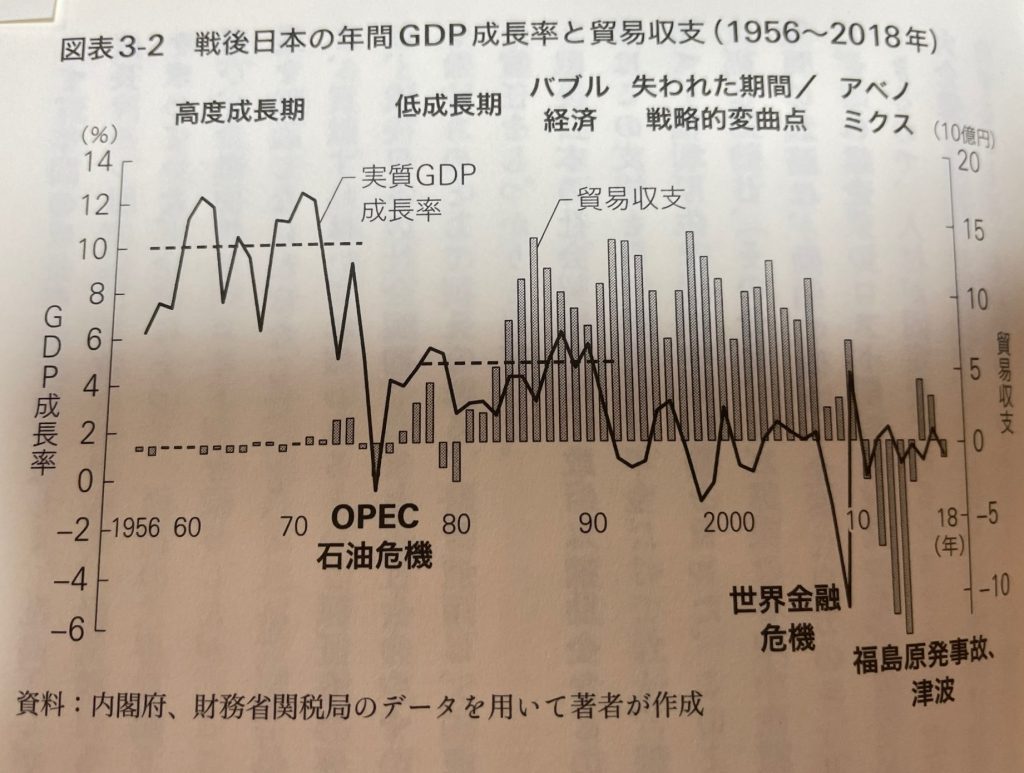

・図

・バブルの原因は、規制上のミスと、企業に蔓延していた傲慢さや無謀さが重なった結果、不正融資や過度の投資が行われたことになる。

===

●第4章 集合ニッチ戦略

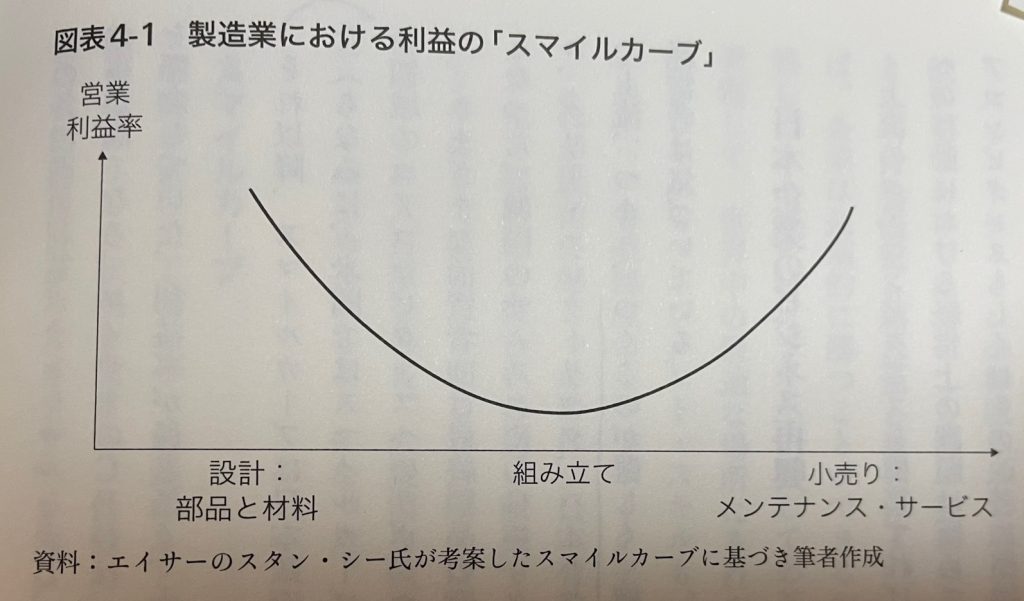

・日本企業は、消費者向け製品の輸出業者から、グローバルな「ジャパン・インサイド」サプライヤーへと移行する必要があった。

・上流のニッチ技術に移行。

・つくるのが難しく、模倣するのも難しいセグメントに移行。

・図 スマイルカーブ

・アベノミクスは、日本のタイトな文化の中で、ナッジとシェイミングを活用。

・政府が改革組にお墨付きを与え、トップダウンで刷新プロセスを進める大義名分とした。

===

●第5章 グローバルビジネスにおける日本の影響力

===

●第6章 ガバナンス、スチュワードシップ、役員報酬

・株価重視は、企業にとって有害なインセンティブとなる。

===

●第7章 プライベート・エクイティとM&A

・日本のPE業界にとって最大の課題は、経営人材の層の薄さだ。

・みさき投資は「うるさい株主」ではなく「働く株主」や「建設的なアクティビスト」を名乗っている。

・中神は「欧米の経営の良さを日本のビジネス環境のニーズと融合させようというコンセプトだ」と述べている。

===

●第8章 行動様式の変革

・2019年、日本では両利き(Ambidexterity)という概念がビジネスの流行語となった。

・イノベーションツーリズムに費やされる膨大な資金と労力の背後には、コンフォートゾーンを離れるように人々を促す考えがあるという。

・参加者の視野を広げ、既成概念を超えた新しい思考を奨励することが期待されている。

・日本のオフィスワークは長年、自動車生産のように、すぐに観察できる指標を使う「組み立てライン型の思考法」に基づいていた。

・AGCは、最も多角化した企業。

・AGCの例から、3つの主要テーマが浮き彫りになる。

1)社内の行動様式は変えることができる

2)社員参加型や全社横断など体系的な手順やイベントが必要になる

3)トップ発のリーダーシップが必要である

===

●第9章 カイシャの再興

・殆どの企業で、直属の上司が、一人で昇進、昇格を判定する人事制度が障害となっている。

・従業員の権利を強化するためには、それに見合う形で雇用主の義務を軽減させる必要がある。

・「雇用の安定性を伴った起業家精神」

・兼業、副業に関する改革は、既存企業が、大多数の従業員の終身雇用を維持しながら、少数派がオープンイノベーションに携われるように組み立てた仕組みといえる。

・企業による買収は、イノベーション・エコシステムの活力源になる。

・大企業を巻き込むことが、日本のアントレプレナーシップ問題を解決する鍵とみなされている。

===

●第10章 DXに向けたビジネス再興

・日本は、現場や統合システムで好位置につけているが、上のレイヤー(クラウド)は、現在、米中の独壇場だ。

・米中企業は、現場レベルではあまり強くないので、日本企業が目指すのは、データ採掘者になることだ。

・いかに温かみや思いやりのある資本主義になりえるか。

===

●解説 冨山和彦氏

・大河ドラマ的な経営学術書

・本書に答えを求めないでほしい。考えるきっかけを与えてくれる。

===

『両利きの組織をつくる』 加藤・オライリー・シェーデ(2020)

○読書会議『再興』のシェーデさんも共著者の本。

・成熟企業にとって最大の壁は、自社の「組織カルチャー」。具体的な「仕事のやり方」である。

・組織カルチャー(仕事の作法)こそが、最も真似されにくい競争力の源泉となる。

・両利きの経営とは、既存事業の深堀(Exploit)と、新しい事業機会の探索(Explore)を両立させる経営のこと。

・両利きの経営とは、相矛盾する能力を同時に追求することのできる組織能力の獲得を目指すもの。

・矛盾の中にこそ、独自性が生まれる。

・AGCの経営陣が、独自の試行錯誤してたどり着いた経営スタイルが、結果的に両利きの経営と呼ばれる経営理論に合致していた。

・2014年10月31日、島村琢哉氏は、旭硝子の次期CEOに任命された。前任は石村和彦氏(現会長)。

・「人の心に灯をともすリーダー」 人を勇気づけ励ます支援型のリーダー。

・旭硝子は、三菱財閥二代目当主の次男 岩崎俊彌(当時26歳)が、1907年に創立。

・AGCは、他社のイノベーションを加速する。

・経営者が意図的な支援と保護をしない限り、探索事業は既存事業の組織カルチャーに殺されてしまう。

・「出島方式」で分離するだけではかえって孤立する。分離するだけでなく、統合(融合)も必要。

・経営者の最大の役割は、意志表示と価値判断。

・組織開発の定義「組織をWorkさせるための意図的な働きかけ」は、実践者同士の間でのみ通じる内輪の表現に過ぎないのではないだろうか。

・経営者に働きかけるなら、別の表現をしなければならない。

・組織開発の話は、経営者の防御反応を引き起こしやすい。

・どんな組織にも、必ず解決に結びつく独自の種(素材)がある。

・どんな組織能力が必要なのか?

1)新しく何を始める必要があるのか? 2)そのために、何をあきらめる必要があるのか? 3)一方で、何は継続(強化)するのか?

・組織能力とは、「人のつながり方」のことである。

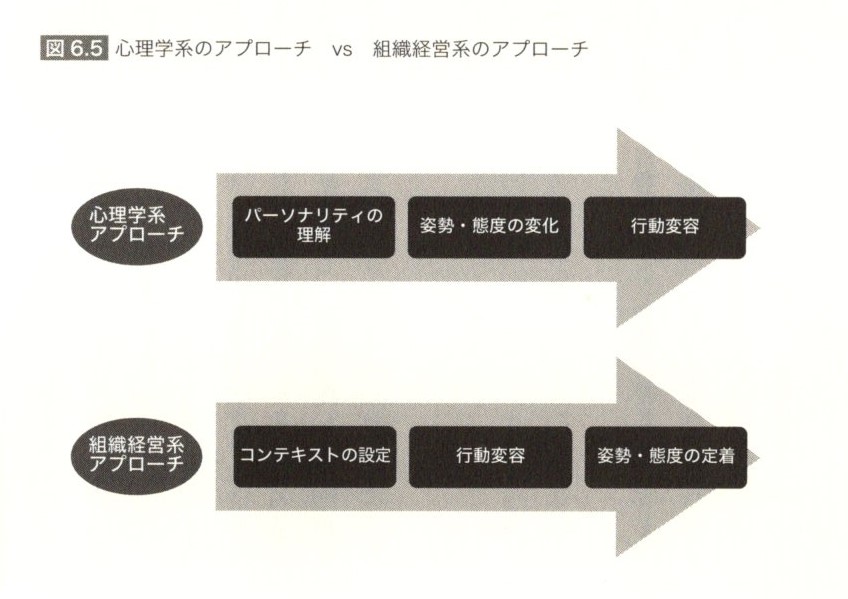

・個人の変容は、組織全体の変容につながるのか?

○経営者の変容は、組織全体の変容につながる。

従業員の変容は、組織の変容にはつながらず、組織からの離脱を促すのでは。

だからこそ、経営者に対しては、個人変容を促すような働きかけが必要で、

従業員に対しては、彼らを取り巻く環境(組織)が変化したことにより、従業員個人の変容が促されるのでは。

===

コメントフォーム